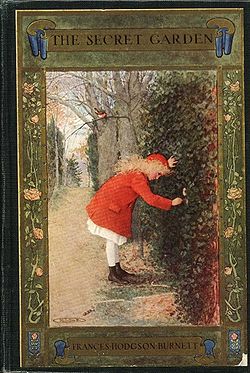

El

jardín secreto

Francés

Hodgson Burnett

El

petirrojo que le mostró el camino

Mary estuvo

observando la llave durante un buen rato; le dio vueltas y más vueltas, y

sopesó mucho el hallazgo. Como ya dije antes, era una niña a la que no se le

había enseñado que había que pedir permiso o consultar a las personas mayores.

Así pues, se puso a pensar si aquélla era efectivamente la llave del jardín

secreto y daba con la puerta de entrada, podría por fin averiguar qué escondían

los muros de dicho jardín y cuál había sido la suerte de los viejos rosales. Y

lo que le impulsaba a desearlo con tanto anhelo era precisamente el hecho de

que el jardín hubiera estado tanto tiempo cerrado, como si eso lo hiciera

distinto de otros lugares; además, pensó, en diez años se ha debido transformar

en un lugar desconocido. En conclusión, se dijo, de gustarle el jardín iría

allí todos los días y cerraría la puerta tras de sí, y podría inventarse un

juego y jugar ella sola y nadie sabría su paradero, sino que todos se pensarían

que la puerta seguía cerrada y la llave enterrada; tal devaneo complació mucho

a la niña.

Su imaginación,

desde hacía tanto tiempo aletargada, comenzaba ahora a despertar gracias a que

vivía, prácticamente ella sola en una mansión de cien habitaciones misteriosamente

cerradas con llave; sin duda que también contribuía a despabilarle el magín

aquel aire fresco, todo vigor y pureza que soplaba desde el páramo. Si el aire

le abría el apetito, los vientos le removían la sangre, tal era la fuerza que

necesitaba para someterlos; ambos elementos habían empezado, además, a animar

su mente y su manera de ver las cosas. En la India, recordaba la niña, hacía

mucho calor y siempre se había sentido demasiado lánguida y cansada para

preocuparse de nada; mas ahora empezaba a mostrar interés y a querer hacer

cosas nuevas, y hasta se sentía menos “desavenida”, aunque no sabía por qué.

Se metió la llave en

el bolsillo y anduvo arriba y abajo por el sendero. Por allí no solía ir nadie,

salvo ella, de modo que podía caminar despacio y observar el muro, o mejor

dicho, la hiedra que lo cubría por completo. Y curiosamente era la hiedra lo

que desconcertaba a la niña, pues por más atención que prestara no podía ver

sino hojas y más hojas, de un verde lustroso y oscuro, que crecían tupidamente

por todas partes. ¡Qué desencanto el suyo! ¡Si hasta se volvió a sentir un poco

desavenida al acercarse al muro y ver cómo se asomaban los árboles del otro

lado! ¡Qué absurdo, se dijo, estar tan cerca y no poder entrar! Así que, con la

llave en el bolsillo, regresó a la casa, y decidió que siempre que saliera a

los jardines la llevaría consigo, por si acaso daba con la puerta secreta.

La señora Medlock

había permitido a Martha que pasara la noche en la casita del páramo; a la

mañana siguiente, la muchacha estaba de vuelta con las mejillas más arreboladas

que nunca y del mejor humor.

—Me levanté a las

cuatro la mañana —dijo—. ¡Ay, qué

bonito estaba el páramo, con los pajarillos piando y los conejos correteando

por tas partes y el sol que salía por

el rizonte! Y parte del camino me

llevó un carretero en el carro, y te digo que vaya cómo midivirtí.

No hacía más que

contar cosas sobre lo bien que lo había pasado… Su madre, dijo, se puso muy

contenta de verla y ambas habían pasado la jornada preparando comida en el

horno, y también lavando. Hasta les había hecho a cada uno de sus hermanos una

pasta rellena de un poco de azúcar morena.

—Cuando llegaron los

niños de jugar en el páramo, acabábamos de sacar las pastas del horno, y vaya

aroma cabía por ta la casa… un olor a hornada y un buen fuego, y nacían más que gritar dalegría los pequeños. Si el Dickon dijo

que nuestra casita era digna dun rey.

Por la noche se

habían sentado todos alrededor de la chimenea, y Martha y su madre habíanse

dedicado a remendar la ropa y a zurcir calcetines, y Martha les había hablado

de la niña recién llegada de la India; una niña a la que toda su vida la habían

servido los «negros», como decía Martha, y que ni siquiera sabía ponerse las

medias.

—¡Cómo les gustó que

les contara cosas de ti! —dijo Martha—. Querían saberlo to de los negros, y del barco en el que viajaste. Si no daba yo

abasto pa contarles cosas.

Mary reflexionó un

instante.

—Para el próximo día

que libres, te contaré muchas más cosas —dijo—, para que así se las puedas

decir a tus hermanos. Seguro que querrán saber cómo se monta en elefante y en

camello… y también te hablaré de los oficiales que salen a cazar tigres.

—¡Dios mío, pero si

se voverían locos de contentos!

—exclamó Martha, del todo encantada; y por unos instantes dejó de tutear a

Mary—. ¿De verdad lo haría usted, señorita? Sería parecío a un pectáculo de

bestias salvajes que nos contaron cubo una vez en la ciudá de York.

—Bueno, la India es

muy distinta de Yorkshire —dijo Mary con lentitud, como si estuviera pensando

en la cuestión—. Nunca se me había ocurrido antes. Por cierto, ¿les gustó a

Dickon y a tu madre que les hablaras de mí?

—Ya lo creo, pues a

Dickon se le pusieron los ojos como platos —comentó Martha—. Pero a mi madre no

lagradó que tuviás que estar tú sola, y me dijo, dice: «¿Es que el señor Craven

no ha contratao a sus estetutriz o un aya?», y yo le contesté:

«Pues

no, pero la señora Medlock dice que el señorito lará cuando se locurra,

pero calomejor no se locurre en dos o tres años».

—Yo no quiero una

institutriz —dijo Mary con decisión.

—Pero mi madre dice que

tendrían questar aprendiendo la tografía a esta edá, y que te tendría que cuidar alguna señora, y me dijo, dice:

«Mira, Martha, ¿cómo te sintirías tú

en un lugar tan grande como ése, merodeando tú solita, y sin madre? Haz lo que puás pa

animar a esa niña», y yo le dije casí

laría.

Mary la miró durante un

momento fijamente.

—Pero si me animas

mucho —dijo—, y me gusta oírte hablar.

Martha salió de la

habitación y al poco rato regresó con algo escondido bajo el delantal.

—¿Qué te parece? —le

dijo con una alegre sonrisa—. Te comprao

un regalo.

—¡Un regalo! —exclamó

la señorita Mary. ¿Cómo era posible, dijo para sí, que en una casa donde había

catorce personas que alimentar se pudiera hacer regalos a nadie?

—Había un vendedor bulante quiba por el páramo —explicó

Martha—, y paró el carro delante de nuestra casa. Tenía cazuelas y pucheros y

de to un poco, pero mi madre no tenía

dinero pa comprar na. Y cuando ya siba el vendedor, mi hermana la Elizabeth Ellen gritó: «Madre, que tié combas con asas rojas y azules» Y mi

madre le dijo al vendedor: «Eh, oiga, señor, ¿a cuánto son?», y el otro fue y

contestó que dos peniques. Y mi madre se metió la mano en el bolsillo y empezó

a rebuscar, y me dijo: «Martha, tas

traído a casa el sueldo como una buena hija, y ya tengo dónde destinar hasta el

último penique, pero voy a sacar dos monedas pa comprarle a esa niña una comba», y mi madre te la compró y aquí

la tiés.

Y Martha sacó la comba

que había escondido bajo el delantal y se la mostró orgullosamente. Era una

cuerda fuerte aunque delgada, con un asa de franjas rojas y azules en cada

extremo. Pero Mary nunca había visto una comba en su vida, de modo que la

observó con perplejidad.

—¿Para qué es?

—preguntó interesándose por ella.

—¿Cómo que paqués? ¿Acaso no hay combas allán la India? ¡Pero si tién lefantes y tigres y quemellos! ¡Pues no mestraña que sean casi tos

negros! Mira, ansí sace, mira, mira…

Y Martha se colocó en

mitad de la habitación y tomando un asa en cada mano se puso a saltar, mientras

Mary dio la vuelta a su silla para observarla; hasta parecía que los extraños

rostros de los viejos retratos también la observaban, y se debían preguntar qué

podía estar haciendo allí aquella muchachita del campo con todo su descaro.

Pero a Martha no le interesaba la expresión de los retratados; lo que le

despertaba gran curiosidad era la cara que ponía la señorita Mary, eso sí que

le encantaba. La muchacha iba contando al saltar, y siguió saltando hasta que

llegó a cien.

—Y podría seguir —dijo

al dejar de saltar—. Si a los doce años llegué a quinientos, pero tonces no era yo tan gorda y tenía más práctica.

Mary se levantó de la

silla y empezó a sentir un gran entusiasmo.

—¡Es preciosa! —dijo—.

Tu madre es muy buena. ¿Crees que podré saltar como lo haces tú?

—Inténtalo —dijo

Martha, y le dio la cuerda—. Al principio no podrás llegar a cien, pero si practicas mucho larás ca vez mejor. Eso

es lo que dijo mi madre. Y también dijo: «Si no hay na que sea más bueno pa

esta niña, si es el mejor juguete. Que salga al aire libre y que salte y que

estiré bien esos brazos y esas piernas, y ansí

se le podrán bien fuertes».

Era evidente que Mary

no tenía ni un ápice de fuerza ni en los brazos ni en las piernas cuando empezó

a saltar, y además no se le daba nada bien; pero le gustaba tanto que no quería

ni parar.

—Venga, ponte tus

cosas, y ve a saltar a los jardines —dijo Martha—. Mi madre ma dicho que tiés que estar al aire libre lo más que puás, hasta los días que llueva, si es que no llueve mucho. Ansí cabrígate bien.

Mary se puso el abrigo

y el sombrero, y se enrolló la comba en el brazo. Luego abrió la puerta para

salir, pero se detuvo porque de pronto pensó en algo; regresó a su habitación

con una cierta parsimonia.

—Martha —le dijo—, era

tu sueldo, eran tus dos peniques en realidad. Gracias.

Lo dijo de una manera

muy ceremoniosa, porque no estaba acostumbrada a agradecer nada a los demás, ni

a darse cuenta de que le hacían favores.

—Gracias —volvió a

decir, y tendió la mano a Martha porque no sabía qué hacer.

Martha le estrechó la

mano con torpeza, pues tampoco ella estaba habituada a estas cosas. Y luego se

echó a reír.

—¡Ay que si eres rara!

¡Como si fuás una vieja! —le dijo la

muchacha—. Si hubiás sío mi hermana,

la Elizabeth Ellen, mabrías dao un

beso.

Mary parecía aún más

tiesa que nunca.

—¿Quieres que te dé un

beso?

Martha se volvió a

reír.

—No, yo no —contestó—.

Pero si fuás diferente, lomejor querrías dármelo tú. ¡Pero no lo

eres, ansí que sal al jardín a jugar

con la comba, ea!

La señorita Mary se

sintió un poco violenta al salir de la habitación. ¡Qué raras eran las personas

de Yorkshire!, se dijo, y Martha… hasta le parecía indescifrable. Sin embargo,

aunque al principio le había disgustado su persona, ahora ya no era así.

En el jardín, la comba

le pareció maravillosa. La niña contaba y saltaba, saltaba y contaba, hasta que

las mejillas se le enrojecieron con el ejercicio; además, nunca en su vida

había sentido tanto interés como el que sentía hacia aquella actividad. El

cielo se había despejado y corría un aire ligero: no era un viento áspero, sino

una brisa que iba llegando en breves y deliciosas ráfagas y que traía consigo

el aroma de la tierra recién excavada. La niña fue saltando por el jardín donde

estaba la fuente, y subió por un paseo y bajó por el otro. Luego por fin llegó

saltando hasta una huerta donde vio a Ben Weatherstaff; estaba cavando y

hablándole a su petirrojo, el cual brincaba en torno suyo. La niña recorrió

saltando el sendero que llegaba hasta donde estaba Ben, y éste levantó la

cabeza y la miró con expresión de curiosidad. No estaba segura de si el

jardinero se había dado cuenta o no de su presencia; y es que quería de verdad

que la viera saltar.

—¡Vaya! —dijo Ben—. ¡No

me lo creo! Si lomejor eres una niña

después de to, y lomejor tiés en las venas sangre de creatura y no leche agria. Como que me llamo Ben, si te san puesto las mejillas encarnás de tanto saltar. No mabría creído yo que pudiás tú saltar desa manera.

—Nunca había saltado

antes con una comba —dijo Mary—. Estoy empezando. Llego hasta veinte.

—Sigue, sigue ansí —dijo Ben—. ¡No lo haces mal pa ser una ca vivido con paganos. ¡Ay

cómo te mira! —dijo, señalando con la cabeza al petirrojo—. Te siguió ayer de

cerca. Y hoy hará lo mesmo. Querrá

saber qué es la comba esa que llevas, porque nunca ha visto una. ¡Eh! —le dijo

al pájaro, meneando la cabeza—, esa curiosidad que tiés te va a matar si no tespabilas.

Mary fue saltando por

todos los jardines y por la huerta, y descansaba cada pocos minutos. Luego

llegó al sendero que tanto le gustaba y decidió ir saltando de un extremo a

otro. Era un buen trecho, así que empezó despacio; pero al llegar a la mitad

del sendero estaba sin aliento, y sentía tanto calor que hubo de pararse; pero

no le importó, porque ya había contado hasta treinta. Se detuvo, riéndose de

alegría, cuando hete aquí que ahí estaba el petirrojo, columpiándose en un

largo tallo de hiedra; la había seguido y la saludó con su gorjeo. Al acercarse

saltando hasta donde estaba el pajarito, Mary notó algo pesado en el bolsillo

que le golpeaba con cada saltó, y cuando vio al petirrojo se volvió a reír.

—Ayer me enseñaste

dónde estaba la llave —le dijo—. Hoy me tienes que decir dónde está la puerta…

pero no te creo, ahí no está.

El pajarito marchó

volando del tallo oscilante de la hiedra y se posó encima del muro, abrió el

pico y comenzó a cantar un sonoro y bello trino, sólo por presumir. No hay nada

tan hermoso y sublime como un petirrojo al que le guste vanagloriarse, y los

petirrojos casi siempre hacen gala de sus habilidades con notable presunción.

Mary recordó que en

muchos de los cuentos que le había contado su aya se hablaba de magia; y lo que

estaba a punto de suceder no era sino un episodio mágico, habría de decir luego

Mary al rememorar aquel instante.

Una de aquellas ráfagas

de viento tan agradable vino con más fuerza que las demás. Tenía tal ímpetu que

agitó las ramas de los árboles e hizo oscilar los tallos de la hiedra sin

rematar que pendían del muro. Mary se hallaba muy cerca de donde se había

posado el petirrojo. Y de pronto el viento empujó hacia un lado los extremos

sueltos de la hiedra; y más repentinamente aún, la niña se abalanzó sobre una

de las ramas y la sujetó con la mano; y lo hizo porque acababa de ver algo bajo

las hojas: un tirador redondo, que hasta entonces permanecía oculto bajo el

follaje… Era el tirador de una puerta.

La niña pasó las manos

por detrás de la hiedra, y tiró de las hojas y las empujó hacia un lado. Aunque

la hiedra era muy tupida, la mayoría de las hojas no formaba sino una cortina

suelta y oscilante; parte, sin embargo, de esta cortina había invadido la

madera y el hierro de la puerta. El corazón de Mary se puso a latir deprisa y

sus manos le temblaban un poquito de la emoción y la alegría. El petirrojo

seguía cantando y piando, y movía la cabeza a uno y otro lado, como si

estuviera tan contento como ella. ¿Qué podía ser aquello bajo sus manos, de

forma cuadrada y hecho de hierro, y donde palpó un orificio con los dedos?

Era el cerrojo de la

puerta que había estado cerrada por espacio de diez años, y Mary introdujo la

mano en el bolsillo, sacó la llave y la metió por aquella cerradura: encajaba a

la perfección. Empujó la llave y le dio una vuelta; tuvo que usar las dos

manos, pero la llave giró.

Mary dio luego un hondo

suspiro y miró a ver si venía alguien por aquel largo sendero. No había nadie;

si además nadie, pero que nadie, venía jamás por allí. Suspiró de nuevo sin

poder contenerse, retiró hacia un lado la cortina oscilante de hiedra y empujó

la puerta, la cual se fue abriendo muy, muy despacio.

Y

la niña atravesó el umbral de la puerta y la cerró

tras

de sí, y se quedó allí mirando a su alrededor,

jadeando

de emoción, de asombro y de regocijo.

Y

es que estaba dentro del jardín

secreto.

No hay comentarios:

Publicar un comentario